(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|650x650px|https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_456_43312.html Generell versteht man unter Wasserkraft die '''Nutzung der Strömungsenergie von Wasser''', entweder zur Erzeugung von elektrischer Energie durch Turbinen oder zur Umwandlung in mechanische Rotationsenergie für den Antrieb von Maschinen. Der aus Wasserkraft erzeugte Strom machte laut dem [https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html Stat…“) |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:AnteilEE.png|mini| | [[Datei:AnteilEE.png|mini|447x447px|https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_456_43312.html]] | ||

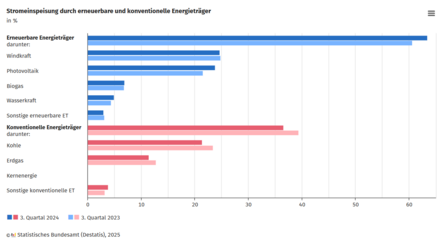

Generell versteht man unter Wasserkraft die '''Nutzung der Strömungsenergie von Wasser''', entweder zur Erzeugung von elektrischer Energie durch Turbinen oder zur Umwandlung in mechanische Rotationsenergie für den Antrieb von Maschinen. Der aus Wasserkraft erzeugte Strom machte laut dem [https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html Statistischen Bundesamt] '''im Jahr 2024 ca. 5 % der gesamten Stromeinspeisung''' in deutsche Netze durch erneuerbare und fossile Energieträger aus.<ref>https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_456_43312.html</ref> Damit bildet die Wasserkraft nach Windkraft, Solarenergie und Biogas die viertgrößte Gruppe an erneuerbaren Energieträgern in Deutschland. In der Statistik wurden alle Kraftwerke und Erzeugungsanlagen in Deutschland erfasst, die Strom in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist haben, nicht jedoch Anlagen zum ausschließlichen eigenen Verbrauch. | Generell versteht man unter Wasserkraft die '''Nutzung der Strömungsenergie von Wasser''', entweder zur Erzeugung von elektrischer Energie durch Turbinen oder zur Umwandlung in mechanische Rotationsenergie für den Antrieb von Maschinen. Der aus Wasserkraft erzeugte Strom machte laut dem [https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html Statistischen Bundesamt] '''im Jahr 2024 ca. 5 % der gesamten Stromeinspeisung''' in deutsche Netze durch erneuerbare und fossile Energieträger aus.<ref>https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_456_43312.html</ref> Damit bildet die Wasserkraft nach Windkraft, Solarenergie und Biogas die viertgrößte Gruppe an erneuerbaren Energieträgern in Deutschland. In der Statistik wurden alle Kraftwerke und Erzeugungsanlagen in Deutschland erfasst, die Strom in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist haben, nicht jedoch Anlagen zum ausschließlichen eigenen Verbrauch. | ||

| Zeile 52: | Zeile 52: | ||

Berechnungen an Wasserkraftanlagen am Hochrhein, Lech und Main zeigen Schwankungen in der Stromerzeugung von plus/minus neun Prozent, abhängig von der verfügbaren Wassermenge. Um mögliche Einbußen in der Wasserkraftproduktion auszugleichen, wird empfohlen, die Anlagen zu optimieren und die Vorhersagemodelle für den Oberflächenabfluss weiter zu verbessern. | Berechnungen an Wasserkraftanlagen am Hochrhein, Lech und Main zeigen Schwankungen in der Stromerzeugung von plus/minus neun Prozent, abhängig von der verfügbaren Wassermenge. Um mögliche Einbußen in der Wasserkraftproduktion auszugleichen, wird empfohlen, die Anlagen zu optimieren und die Vorhersagemodelle für den Oberflächenabfluss weiter zu verbessern. | ||

Fußnoten: | |||

<references /> | <references /> | ||

Aktuelle Version vom 7. März 2025, 14:08 Uhr

Generell versteht man unter Wasserkraft die Nutzung der Strömungsenergie von Wasser, entweder zur Erzeugung von elektrischer Energie durch Turbinen oder zur Umwandlung in mechanische Rotationsenergie für den Antrieb von Maschinen. Der aus Wasserkraft erzeugte Strom machte laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2024 ca. 5 % der gesamten Stromeinspeisung in deutsche Netze durch erneuerbare und fossile Energieträger aus.[1] Damit bildet die Wasserkraft nach Windkraft, Solarenergie und Biogas die viertgrößte Gruppe an erneuerbaren Energieträgern in Deutschland. In der Statistik wurden alle Kraftwerke und Erzeugungsanlagen in Deutschland erfasst, die Strom in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist haben, nicht jedoch Anlagen zum ausschließlichen eigenen Verbrauch.

Funktionsweise einer Wasserkraftanlage

Wasserkraftwerke nutzen die kinetische Energie von fließendem Wasser zur Stromerzeugung. Das Wasser treibt Turbinen an, deren Schaufelräder durch die Wasserkraft in Bewegung gesetzt werden. Diese Turbinen wiederum sind mit Generatoren verbunden, die die erzeugte, mechanische Energie in elektrische Energie umwandeln können. Anschließend wird die erzeugte Elektrizität über einen Transformator ins Stromnetz eingespeist.[2]

Arten von Wasserkraftwerken

Laufwasserkraftwerk[3]

Bei einem Laufwasserkraftwerk wird das Wasser mithilfe eines Wehrs aufgestaut. Hierdurch entsteht ein Höhenunterschied, der eine Wasserströmung erzeugt, die zur Stromproduktion genutzt wird. Diese Strömung setzt Turbinen in Bewegung, die wiederum Generatoren antreiben. Die Leistung des Kraftwerks wird durch die Fließgeschwindigkeit und den Wasserstand bestimmt. In Dürreperioden kann die Stromproduktion aufgrund niedriger Flusswasserstände sinken. Anders als bei Speicherwasserkraftwerken wird das Wasser bei Laufwasserkraftwerken nicht in einem Reservoir gespeichert.

Laufwasserkraftwerke lassen sich in Flusskraftwerke und Ausleitungskraftwerke unterteilen. Flusskraftwerke sind direkt in den Flusslauf integriert, nutzen das gesamte Flusswasser und führen es danach wieder zurück. Ausleitungskraftwerke leiten das aufgestaute Wasser durch einen separaten Triebwasserkanal zur Kraftwerksanlage und anschließend zurück in den Fluss. Im natürlichen Flussbett bleibt ein Restwasseranteil, für den Mindestwasserführungsvorschriften gelten.

Pumpspeicherkraftwerk[4]

Ein Pumpspeicherkraftwerk besteht aus zwei Wasserbecken, die sich auf unterschiedlichen Höhen befinden. Das obere Becken dient als Energiespeicher, indem Wasser hineingepumpt wird. Diese Energie kann zurückgewonnen werden, indem das Wasser wieder in das untere Becken abgelassen wird. Die meisten Pumpspeicherkraftwerke sind oberirdisch angelegt, doch es gibt auch unterirdische Varianten.

Die Funktionsweise eines Pumpspeicherkraftwerks ist folgendermaßen: Elektrische Energie wird verwendet, um Wasser in das obere Becken zu pumpen. Diese Energie kann beispielsweise aus überschüssiger Wind- oder Solarenergie stammen. Das Hochpumpen des Wassers speichert die Energie. Um die gespeicherte Energie zurückzugewinnen, wird das Wasser durch Turbinen in das untere Becken abgelassen. Dabei treibt das Wasser die Turbinen an und produziert wieder elektrische Energie. Pumpspeicherkraftwerke können schnell Energie liefern, da sie keine lange Vorlaufzeit benötigen.

Gezeitenkraftwerk[5]

Ein Gezeitenkraftwerk nutzt die Energie der Gezeiten, also die Lage- und Bewegungsenergie des Wassers bei Ebbe und Flut, um Strom zu erzeugen. Diese Kraftwerke werden in Meeren und Ozeanen, speziell in Buchten und Flussmündungen, gebaut.

Die Funktionsweise von Gezeitenkraftwerken basiert auf der Gravitation des Mondes, die das Wasser der Meere und Ozeane anzieht. Durch die wechselnde Position des Mondes zur Erde entstehen Ebbe und Flut, was zu Wasserströmungen führt. Diese Strömungen treiben große Wasserturbinen an, die mit einem Generator verbunden sind und Strom erzeugen. Die Turbinen können sowohl bei Flut als auch bei Ebbe in entgegengesetzte Richtungen angetrieben werden. Ein großer Tidenhub, also der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, ist besonders vorteilhaft, da er mehr Energieumsetzung ermöglicht.

Die Vor- und Nachteile von Wasserkraft im Überblick

Wasserkraft bietet zahlreiche Vorteile. Als erneuerbare Energiequelle ist sie CO2-neutral und trägt somit zum Klimaschutz bei. Ihre Nutzung ist weltweit möglich und sie hat einen besseren Wirkungsgrad als fossile Energien. Im Vergleich zur Kernkraft ist das Risiko geringer, und Wasserkraft ist weniger wetterabhängig als Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Zudem können Wasserkraftwerke und Stauseen vielfältig genutzt werden, etwa zur Stromerzeugung, als Trinkwasserspeicher, für den Hochwasserschutz, als Freizeitanlagen oder zur Regulierung der Schiffbarkeit von Flüssen.

Die Nutzung von Wasserkraftanlagen birgt aber auch Herausforderungen im Hinblick auf den Naturschutz. Der Bau neuer Anlagen bedeutet oft einen tiefgreifenden Eingriff in die natürliche Flora und Fauna der betroffenen Gebiete.[6] Die Turbinen der Wasserkraftwerke stellen zudem eine Gefahr für Fische und andere Wasserlebewesen dar. Darüber hinaus kann der Bau neuer Standorte die Umsiedlung von Menschen erforderlich machen. In Deutschland ist das Potenzial der nutzbaren Gewässer zur Stromerzeugung durch Wasserkraftanlagen bereits weitgehend ausgeschöpft, was zusätzliche Herausforderungen bei der Umsetzung neuer Projekte mit sich bringt.

Wasserkraft in Deutschland[7]

Aktuell sind in Deutschland rund 8.300 Wasserkraftanlagen in Betrieb (Stand 06/2023). Kleine Anlagen mit einer Leistung von bis zu einem Megawatt machen den Großteil mit 95 Prozent aus, tragen jedoch nur einen geringen Teil zur Stromerzeugung bei. Die restlichen Anlagen teilen sich auf große Wasserkraftwerke mit mehr als einem Megawatt installierter Leistung (436 Anlagen) und Pumpspeicherkraftwerke (31 Anlagen) auf.

Die Nutzung der Wasserkraft in Deutschland konzentriert sich hauptsächlich auf Laufwasserkraftwerke, während Speicherkraftwerke lediglich einen Anteil von etwa 2,5 Prozent ausmachen.

Zukunftsausblick

Bei der Prognose der zukünftigen Stromerzeugung aus Wasserkraft ist es wichtig, den Einfluss des Klimawandels zu berücksichtigen, da die Wassermenge einen entscheidenden Faktor darstellt. Das Umweltbundesamt hat die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf die Ertragssituation der Wasserkraft analysiert. Es wird erwartet, dass bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts die Stromerzeugung aus Wasserkraft um etwa ein bis vier Prozent und danach möglicherweise um bis zu 15 Prozent zurückgehen könnte.

Berechnungen an Wasserkraftanlagen am Hochrhein, Lech und Main zeigen Schwankungen in der Stromerzeugung von plus/minus neun Prozent, abhängig von der verfügbaren Wassermenge. Um mögliche Einbußen in der Wasserkraftproduktion auszugleichen, wird empfohlen, die Anlagen zu optimieren und die Vorhersagemodelle für den Oberflächenabfluss weiter zu verbessern.

Fußnoten:

- ↑ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_456_43312.html

- ↑ https://energis.de/ratgeber/strom/wasserkraft

- ↑ https://erneuerbare-energien-aktuell.de/wasserkraft/wasserkraftwerk/laufwasserkraftwerk-energie-aus-flussen/

- ↑ https://www.verivox.de/strom/themen/pumpspeicherkraftwerk/

- ↑ http://energie-strom.com/erneuerbare_energien/wasserkraft/gezeitenkraftwerk.html

- ↑ https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/nutzung-der-wasserkraft#%C3%B6kologie

- ↑ https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/nutzung-der-wasserkraft#anlagen