Geothermie – auch Erdwärme genannt – stellt eine zunehmend interessante Quelle erneuerbarer Energie dar, indem sie die natürliche Wärmeenergie nutzt, die tief unter der Erdkruste gespeichert ist. Diese Energie kann sowohl für das Heizen und Kühlen von Gebäuden als auch zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Mit zunehmender Tiefe im Erdinneren steigt die Temperatur kontinuierlich an, was verschiedene Bereiche der Geothermie erschließt, von oberflächennahen Systemen bis zu tiefen Geothermiekraftwerken. Die ingenieurtechnische Nutzung dieser natürlichen Ressource erfordert fortschrittliche Technologien, um die Potenziale der Erdwärme effizient und umweltfreundlich zu erschließen.

Wo wird Geothermie am meisten genutzt?

Geothermie wird häufig als unerschöpfliche und nachhaltige Energiequelle betrachtet, vergleichbar mit Solarenergie oder Windkraft. Die effiziente Nutzung dieser Erdwärme ist jedoch stark von lokalen Gegebenheiten abhängig, da die Erdkruste nicht überall gleich dick ist. In Deutschland steigt die Temperatur pro 100 Meter Tiefe im Durchschnitt um etwa 3 Grad Celsius an. Regionen mit vulkanischer Aktivität, wie beispielsweise Island, stellen oft ideale Standorte für die Nutzung von Geothermie dar.

Doch auch in Deutschland ergänzt Geothermie die anderen erneuerbaren Energiequellen im Energiemix. Laut dem Umweltbundesamt betrug der Anteil von Geothermie und Erdwärme an der Gesamtenergie aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2018 drei Prozent.[1] Im Gegensatz zu Windkraft und Solarenergie bietet Geothermie eine konstante Energiequelle, die keine Schwankungen im Tages- oder Jahresverlauf aufweist. Vor allem oberflächennahe Geothermie kann deutschlandweit genutzt werden.

Wie gewinnt man Geothermie?

Oberflächennahe Geothermie

Die oberflächennahe Geothermie bezeichnet die Nutzung von Erdwärme aus Tiefen bis zu etwa 400 Metern. Dabei wird Wasser gefördert, das Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius erreicht und zur Heizung oder Kühlung von Gebäuden sowie technischen Anlagen verwendet wird. Ein geschlossenes Rohrsystem in den Bohrlöchern ermöglicht den kontinuierlichen Transport des Wassers. Die gespeicherte Wärme im Untergrund wird dabei auf das Wasser übertragen und an die Oberfläche geleitet, wo es durch Wärmepumpen auf die benötigte Temperatur gebracht wird.

Die Nutzung dieser Form der Geothermie erfolgt durch Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren oder flache Grundwasserbrunnen. In den obersten 10-15 Metern unter der Erdoberfläche unterliegt die Temperatur jahreszeitlichen Schwankungen durch solare Einstrahlung und Regenwasser. Ab einer Tiefe von etwa 15 Metern bleiben die Temperaturen im Erdreich das ganze Jahr über weitgehend konstant und steigen kontinuierlich um durchschnittlich etwa 3 Grad Celsius pro 100 Metern Tiefe an. Selbst diese vergleichsweisen niedrigen Temperaturen nahe der Erdoberfläche können mithilfe von Wärmepumpen effizient für die Wärmeversorgung genutzt werden.

In Deutschland gibt es mittlerweile über dreihunderttausend Anlagen zur oberflächennahen Geothermie-Nutzung, die sowohl in Einfamilienhäusern als auch in größeren Gewerbe- oder Bürokomplexen wie mit Brunnengalerien oder Erdwärmesondenfeldern genutzt werden. Diese Quellen können neben der Heizung auch im Sommer zur Kühlung dienen und den Untergrund als saisonalen Wärmespeicher nutzen. Zusätzlich wird die im Erdreich oder Gestein nahe der Oberfläche gespeicherte Wärme in anderen Anwendungen direkt im Winter genutzt, beispielsweise zur Eisfreihaltung von Bauwerken wie Brücken oder Gleisanlagen. Pilotprojekte untersuchen auch die thermische Nutzung von Tunneln, U-Bahn-Stationen oder die Wärmenutzung aus warmen Grubenwässern ehemaliger Bergwerke.

Tiefe Geothermie

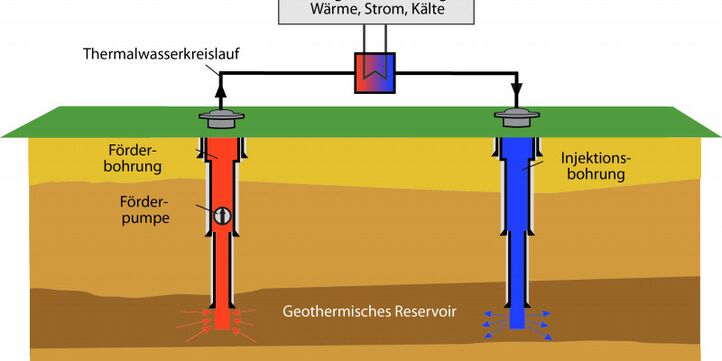

Im Gegensatz zur oberflächennahen Geothermie ist die Nutzung der tiefen Geothermie an vielen Standorten wesentlich aufwendiger. Die tiefe Geothermie nutzt thermische Energie aus dem Erdinneren in Tiefen von etwa 400 Metern bis zu mehreren Kilometern durch Tiefbohrungen. In Deutschland sind besonders das Süddeutsche Molassebecken, der Oberrheingraben und das Norddeutsche Becken für diese Nutzung geeignet.

Die Technologie für tiefe Geothermie-Bohrungen ähnelt der bei der Erdöl- und Erdgasförderung, unterscheidet sich jedoch durch größere Bohrdurchmesser und höhere Anforderungen an die Rohre, um den hohen Temperaturen im Untergrund standzuhalten. Thermalwasser, das in tiefen Schichten unter hohem Druck steht, steigt nach dem Anbohren oft selbstständig im Bohrloch auf, besonders in Gebieten mit artesisch gespanntem Grundwasser.

Theoretisch könnten die globalen Erdwärmevorräte in den oberen drei Kilometern der Erdkruste den aktuellen weltweiten Energiebedarf über 100.000 Jahre decken. In Deutschland beträgt der Wirkungsgrad von tiefen Geothermiekraftwerken jedoch nur etwa 10 Prozent. Trotzdem ist die Gesamtbilanz von eingesetzter Energie zu gewonnener Wärmeenergie positiv. Die tiefe Geothermie zielt vor allem auf industrielle Anwendungen ab. Bei Temperaturen über 100 Grad Celsius ermöglicht sie nicht nur die Erzeugung von Wärme und Kälte, sondern auch die Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung, die durch den geothermischen Wärmegradienten in der Tiefe erst möglich wird.

Vorteile[2]

Die Nutzung der regenerativen Energiequelle Erdwärme bietet zahlreiche Vorteile:

Erdwärme verfügt über ein enormes Potenzial an Energie, das voraussichtlich noch über Milliarden von Jahren verfügbar sein wird. Damit stellt sie eine potenziell unbegrenzte Energiequelle für die Menschheit dar. Zudem gilt Geothermie als klimaneutral, da bei der Energieerzeugung keine Treibhausgase entstehen. Als ständig verfügbare Energiequelle ist Erdwärme unabhängig von Wetterbedingungen, im Gegensatz zu Solar- und Windenergie, und eignet sich daher besonders gut zur Abdeckung der Grundlast an Energie. Eine Speicherung der Energie ist nicht zwingend erforderlich. Außerdem bietet Geothermie Vielseitigkeit und Flexibilität, da sie neben der Nutzung zur Wärmeversorgung auch zur Stromproduktion und zum Kühlen von Gebäuden eingesetzt werden kann. Durch die Möglichkeit der Kraft-Wärme-Kopplung in Geothermieanlagen wird die eingesetzte Energie optimal genutzt, da sie sowohl in Strom als auch in Wärme umgewandelt wird. Zuletzt fördert die Nutzung von Erdwärme die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle oder Gas. Dies reduziert nicht nur die Nutzung fossiler Ressourcen, sondern auch die Abhängigkeit von schwankenden Energiepreisen.

Nachteile[3]

Erdwärme weist neben ihren zahlreichen Vorteilen auch einige Nachteile auf:

Die Errichtung von Geothermiekraftwerken erfordert einen großen Flächenbedarf, da die für die Energiegewinnung notwendigen Anlagen und Bohrungen viel Platz brauchen. Hinzu kommt, dass die Kosten für die Einrichtung von Geothermieanlagen hoch sind. Diese Kosten sind schwer vorhersehbar, da es leicht zu Fehlbohrungen kommen kann und die Dauer der Arbeiten oft länger als geplant ist. Die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen ist daher nicht immer garantiert. Zudem sind wärmepumpenbasierte Systeme auf Erdwärme wegen der erforderlichen Bohrungen teurer als andere Wärmepumpensysteme. Geothermiekraftwerke können auch Umwelteffekte haben, insbesondere durch ihre tiefen Bohrungen, die das ökologische Gleichgewicht beeinträchtigen können, indem sie die Temperatur oder Qualität des Grundwassers verändern. Es besteht auch das Risiko, dass der Untergrund durch die Bohrungen angehoben oder verdichtet wird. Das Umweltbundesamt betrachtet diese Effekte jedoch als lokal begrenzt und technisch beherrschbar.[4] Außerdem können die Bohrungen in tiefe Gesteinsschichten Seismizität verursachen, indem sie Erschütterungen oder sogar leichte Erdbeben auslösen. Dieses Risiko wird durch weitere Forschung und verbesserte Techniken zur Minimierung der seismischen Auswirkungen adressiert.

Fußnoten:

- ↑ https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/geothermie#tiefe-geothermie

- ↑ https://www.gasag.de/magazin/nachhaltigkeit/geothermie-vorteile-nachteile/

- ↑ https://www.gasag.de/magazin/nachhaltigkeit/geothermie-vorteile-nachteile/

- ↑ https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/geothermie#tiefe-geothermie

weitere Quellen: