Ein sogenanntes Passivhaus ist ein Gebäude, welches durch hervorragende Dämmung und effiziente Nutzung passiver Wärmequellen einen besonders niedrigen Energieverbrauch erreicht. Durch die ausgeklügelte Wärmedämmung von Wänden, Dach und Bodenplatte wird der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert. Die Wärme, die für den Gebäudebetrieb benötigt wird, stammt hauptsächlich aus der Sonneneinstrahlung, der Abwärme von elektrischen Geräten und der Körperwärme der Bewohner. Eine spezielle Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt dafür, dass die verbleibende Wärme effektiv genutzt wird.

Dank dieser hohen Dämmqualität ist oft keine herkömmliche Heizung nötig oder sie kann stark verkleinert werden. In sehr kalten Zeiten kann eine zusätzliche Heizquelle für den nötigen Wärmeausgleich sorgen. Insgesamt verbrauchen Passivhäuser bis zu 90 Prozent weniger Heizenergie als konventionelle, unsanierte Altbauten. In Deutschland darf der maximale Jahresheizwärmebedarf nach dem PHI-Standard 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr nicht überschreiten.

Der Begriff „Passivhaus“ bezieht sich daher auf die Nutzung von passiver Wärme durch externe Quellen. Diese energieeffiziente Bauweise ist eine Weiterentwicklung der Niedrigenergiehäuser und bietet zahlreiche Vorteile.

Funktionsweise

Passivhäuser setzen im Wesentlichen auf zwei Hauptstrategien: die maximale Reduktion der Energieverluste und die passive Nutzung von Wärmequellen.

Wärmeverluste werden durch eine spezielle Wärmedämmung der Wände, des Daches und der Fenster reduziert. Dies ermöglicht eine effizientere Rückgewinnung der Wärme, die von elektrischen Geräten und den Bewohnern abgegeben wird und verhindert gleichzeitig, dass im Winter Wärme nach außen entweicht und dass sich das Gebäude im Sommer zu stark aufheizt. Zusätzlich trägt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung der Wärmeverluste bei, indem sie einen großen Teil der Abwärme nutzt und gleichzeitig für die Frischluftzufuhr sorgt.

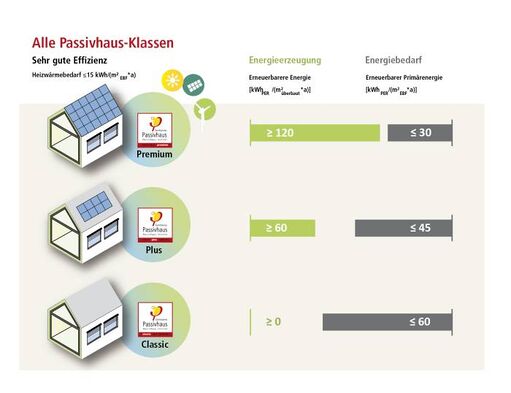

Darüber hinaus sind Passivhäuser darauf ausgelegt, die solaren Wärmegewinne maximal auszunutzen. Dazu werden häufig große Fensterflächen und Glasdächer eingebaut, die Sonnenenergie passiv in das Gebäude einbringen. Der Heizwärmebedarf eines Passivhauses darf allerdings 15 kWh/(m²a) nicht überschreiten. Mit der Einführung der neuen Passivhaus-Klassen tritt an die Stelle des bisherigen Primärenergiebedarfs jedoch der Gesamtbedarf an „Erneuerbarer Primärenergie“ (PER / Primary Energy Renewable). Bei einem Passivhaus Classic liegt dieser Wert bei maximal 60 kWh/(m²a). Ein Passivhaus Plus ist dahingegen effizienter. Es darf höchstens 45 kWh/(m²a) erneuerbare Primärenergie benötigen und muss zusätzlich, bezogen auf die überbaute Fläche, mindestens 60 kWh/(m²a) Energie erzeugen. Beim Passivhaus Premium ist der Energiebedarf sogar auf 30 kWh/(m²a) begrenzt, während die Energieerzeugung mindestens 120 kWh/(m²a) betragen muss.

Um den verbleibenden, minimalen Energiebedarf zu decken, werden oft erneuerbare Energien verwendet. Hierzu zählen in der Regel elektrische oder thermische Solaranlagen sowie Pelletheizungen. Obwohl Passivhäuser oft mehr elektrische Energie benötigen als konventionell beheizte Gebäude, entstehen bei ihnen nahezu keine umweltschädlichen Kohlendioxid-Emissionen.

Passivhaus Institut (PHI)

Bereits vor 25 Jahren wurden die ersten Passivhäuser errichtet, und der erste Prototyp befindet sich in Darmstadt. Das Passivhaus ist kein geschütztes Markenzeichen, sondern ein Baukonzept, das frei verwendet werden kann. Das unabhängige Passivhaus Institut (PHI) bietet jedoch eine Zertifizierung als "qualitätsgeprüftes Passivhaus" an, um Bauherren die Sicherheit zu geben, dass ihre Gebäude die Anforderungen eines Passivhauses erfüllen. Laut dem PHI gibt es mittlerweile über 55.000 Passivwohnungen in Europa und rund 10.000 in anderen Regionen der Welt.

Energiestandards

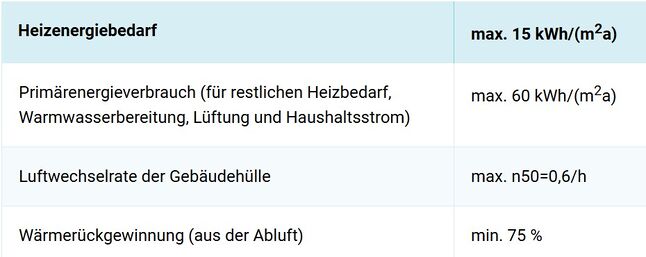

Die Anforderungen an ein Passivhaus werden im Passivhaus-Energiestandard festgelegt und dürfen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten:

Förderung durch die KfW

In Deutschland unterstützt die KfW mit dem Programm „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude (Kredit Nr. 297, 298) den Neubau oder den Erstkauf besonders energieeffizienter und klimafreundlicher Wohngebäude oder Eigentumswohnungen. Über dieses Programm können Privatpersonen, Unternehmen und Investoren einen zinsgünstigen Kredit ab 1,13% effektivem Jahreszins mit einer Laufzeit von bis zu 35 Jahren und einem Fördervolumen von bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit erhalten.

Die Vor- und Nachteile im Überblick

Zu den Vorteilen eines Passivhauses gehören ein um 75 Prozent reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Neubauten, eine hocheffiziente Dämmung und Wärmeversorgung sowie staatliche Förderungen für Bau und Sanierung. Auch die Umrüstung bestehender Gebäude auf den Passivhaus-Standard ist möglich. Weitere Vorteile sind die Vermeidung von Schimmelbildung, geringe Temperaturschwankungen über die Jahreszeiten, keine Zugerscheinungen durch Fensterlüftung und eine erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern.

Jedoch gibt es auch Nachteile: Der Bau eines Passivhauses ohne finanzielle Förderung kann eine lange Amortisationszeit haben. Zudem kann die Umweltbilanz eines Passivhauses durch die Verwendung bestimmter Materialien beeinträchtigt werden, insbesondere wenn deren Herstellung mit einem hohen Energieaufwand verbunden ist. Gleichzeitig hat sich der Energieverbrauch von Standardhäusern in den vergangenen Jahren deutlich verringert, sodass diese inzwischen wesentlich effizienter sind als früher. Viele der Baukomponenten und Technologien, die ursprünglich für Passivhäuser entwickelt wurden, finden mittlerweile auch im konventionellen Neubau Anwendung. Ein weiterer Nachteil kann darin bestehen, dass bei einer späteren Änderung der Raumnutzung eine Neukonfiguration der Lüftungsanlage erforderlich wird, um eine optimale und weiterhin energieeffiziente Luftzirkulation zu gewährleisten.

Fazit

Letztlich bieten Passivhäuser eine zukunftsweisende Lösung für nachhaltiges Wohnen. Sie kombinieren Energieeffizienz mit Wohnkomfort und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Quellen:

https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/sanierung-modernisierung/passivhaus/

https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/22/Meldung/direkt-erklaert.html

https://passiv.de/de/01_passivhausinstitut/01_passivhausinstitut.htm

https://www.vattenfall.de/glossar/passivhaus