Wärmepumpenheizungen sind moderne, umweltfreundliche Systeme, die Umweltwärme aus dem Erdreich, Grundwasser oder der Luft nutzen, um Gebäude zu beheizen oder Warmwasser zu erzeugen.

Funktionsweise

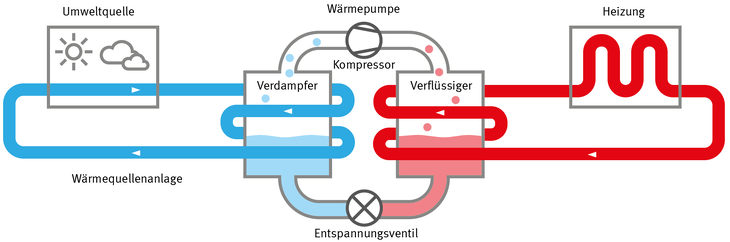

Die Funktionsweise beginnt damit, dass die Umweltwärme ein flüssiges Kühlmittel in der Wärmepumpe erhitzt und verdampfen lässt. Ein Kompressor erhöht anschließend den Druck und damit die Temperatur des gasförmigen Kühlmittels. Dieses heiße Gas gibt seine Wärme an ein Heizsystem oder einen Warmwasserspeicher ab, kühlt dabei ab und wird wieder flüssig. Durch ein Ventil wird der Druck des Kühlmittels gesenkt, wodurch es weiter abkühlt und erneut Wärme aus der Umgebung aufnehmen kann. Dieser Zyklus wiederholt sich kontinuierlich.

Moderne Wärmepumpen sind äußerst effizient, da sie je nach Modell nur einen Bruchteil des sonst benötigten Stroms verbrauchen, um die erforderliche Wärme zu erzeugen. Die erneuerbaren Energiequellen, die die Wärmepumpe nutzen kann, sind kostenlos und unbegrenzt verfügbar. Die Effizienz der Wärmepumpe verbessert sich, je höher die Temperatur der Wärmequelle ist, und sie ist besonders effektiv in gut isolierten Gebäuden, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen, wie bei Fußbodenheizungen, beheizt werden können.

Arten von Wärmepumpen

Die Art der Wärmepumpe wird durch die Wärmequelle bestimmt, die zur Energiegewinnung verwendet wird. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Erd-, Luft- und Grundwasserwärmepumpen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen entnehmen Wärme aus der Außenluft des Hauses und übertragen diese an das Wasser, das durch die Heizungsrohre zirkuliert. Im Gegensatz dazu nutzen Luft-Luft-Wärmepumpen die Umgebungsluft, um die Wärme direkt an die Raumluft im Haus abzugeben, ohne Verwendung von Heizkörpern. Sole-Wasser-Wärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen hingegen gewinnen ihre Wärme aus dem Erdreich oder aus Gewässern. Warmwasser-Wärmepumpen beziehen ihre Energie hauptsächlich aus der Raumwärme und sind nicht Teil der Heizungsanlage, sondern speziell für die Bereitung von Warmwasser konzipiert.

Voraussetzungen für eine Wärmepumpe

Sowohl in Einfamilien- als auch in Mehrfamilienhäusern kann die Wärmepumpentechnologie eingesetzt werden, unabhängig davon, ob es sich um Neubauten oder Bestandsimmobilien handelt. In vielen Fällen ist jedoch eine vorherige Sanierung erforderlich, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren und die Heizlast des Gebäudes zu optimieren. Sanierungsmaßnahmen könnten beispielsweise die Verbesserung der Dämmung oder den Austausch von Heizkörpern umfassen. Vor der Umstellung auf eine Wärmepumpe ist es wichtig, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, um eine hohe Effizienz zu gewährleisten und die Stromkosten zu optimieren.

Oft ist eine energetische Sanierung des Bestandsgebäudes notwendig, bevor eine Wärmepumpe installiert werden sollte. Eine individuelle Beratung zur Energiebilanz und zur benötigten Heizleistung kann helfen, die besten Maßnahmen zu ermitteln.

Um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren, sollte das Gebäude gut gedämmt sein und über große Heizkörper wie eine Fußboden- oder Wandheizung verfügen, die mit niedrigen Heizwassertemperaturen arbeiten. Falls diese Voraussetzungen nicht bereits erfüllt sind, können nachträgliche Sanierungen wie Fassadendämmung und der Austausch von Fenstern oder Heizkörpern vorgenommen werden, um den energetischen Zustand des Hauses zu verbessern.

- „Gut beraten, besser saniert.“ Broschüre zum Sanierungsfahrplan (BMWK, 04/24)

- Möglichkeiten zur Wärmepumpennutzung in Mehrfamilienhäusern (Gebäudeforum Klimaneutral, 03/24)

Die Vor- und Nachteile im Überblick

Wärmepumpen sind umweltfreundlich, da sie Umgebungswärme nutzen und keine fossilen Brennstoffe verbrennen, was den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen reduziert. Laut Umweltbundesamt sind sie ab einer Jahresarbeitszahl von 1,6 umweltfreundlicher als herkömmliche Heizungen und fast klimaneutral bei Betrieb mit Ökostrom. Die sog. Jahresarbeitszahl misst das Verhältnis von zugeführter Energie (für den Betrieb der Wärmepumpe) zu der erzeugten Energie (in Form von abgegebener Wärme). Moderne Wärmepumpen erreichen üblicherweise Jahresarbeitszahlen zwischen 3 und 5, können die eingespeiste Energiemenge also bis zur Wärmeabgabe vervielfachen.

In der Konsequenz senkt der Einsatz von Wärmepumpen den Gesamtenergiebedarf des deutschen Gebäudebestandes spürbar und wird dies zukünftig zunehmend tun. Damit bildet die Wärmepumpe als Technologie einen maßgeblichen Faktor für das Gelingen der Energie- und Klimawende in Deutschland und weltweit.

Darüber hinaus bieten Wärmepumpen Kostenersparnisse durch ihre hohe Effizienz, was zu niedrigeren Heizkosten führt. Auch die enormen Preisschwankungen beim Einkauf von fossilen Energieträgern können hiermit vermieden werden. Die derzeit hohen Förderungen machen die Umstellung besonders rentabel, und es entfallen Ausgaben für Brennstoffe und Schornsteinfeger. Eine regelmäßige Wartung ist dennoch notwendig.

Wärmepumpen sind zudem vielseitig einsetzbar und geeignet für verschiedene Gebäudearten und Grundstücke, ob Alt- oder Neubauten, und sie arbeiten gut in Kombination mit Photovoltaikanlagen. In diesem Fall würde die selbst produzierte Solarenergie den notwendigen Strom für den Betrieb der Wärmepumpe liefern und damit die Betriebskosten noch weiter senken. Auch der Einbau eines Energiespeichers in dieses System kann sinnvoll sein, um Leistungsspitzen auszugleichen.

Der größte Nachteil von Wärmepumpen sind die relativ hohen Anschaffungskosten, die vor allem durch die Installation beeinflusst werden. Während die laufenden Kosten gering sind, abgesehen von den Stromkosten für den Betrieb, können diese je nach Art der Wärmepumpe, Wärmebedarf, und Zustand des Gebäudes variieren. Die Stromkosten hängen zudem vom Anbieter, Tarif und eventuell der Nutzung von Eigenstrom durch eine PV-Anlage ab.

Der bürokratische Aufwand für den Einbau einer Wärmepumpe kann ebenfalls hoch sein, besonders bei Wasser- und Erdwärmepumpen, sind Genehmigungen und Gutachten erforderlich. Zudem ist nicht jede Wärmepumpe für jeden Standort geeignet; es müssen Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Erreichbarkeit des Grundwassers und der verfügbare Platz im Gebäude und auf dem Grundstück berücksichtigt werden.

Materialien:

Praxisleitfaden für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, (dena, 03/24)

Faktenblatt zur Wärmepumpe (BMWK, 04/24)

Broschüre zur Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe BAW (BMWK, 04/23)

Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe BAW (BMWK)

Liste von Best-Practice-Beispielen aus Deutschland (Umweltbundesamt)

Quellen:

https://www.waermepumpe.de/waermepumpe/funktion-waermequellen/

https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2019/08/Meldung/direkt-erklaert.html

https://www.heinzi.com/Info/Waermepumpen-einfach-erklaert.html

https://www.solarwatt.de/ratgeber/waermepumpe-vorteile-nachteile